砂金の生立ちから精錬〜歴史について学ぶ

砂金の生い立ち

砂金とは

砂金とは砂粒状の自然金です。

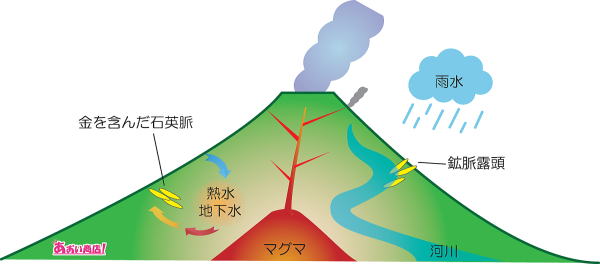

■川は長い年月を経て氾濫や増水を繰り返し曲がりくねり山肌を削っていきます。この時に露出した金鉱脈も川の流れや風雨で表面が削られ、金は剥がれて流れ落ちて川へ流れ込みます。

■露出した金鉱脈内の金は「山金」(岩金)と呼びますが(鉱脈露頭)そこから剥がれ落ちた金を「柴金」(芝金)と呼びます。川底にたまったものが「川金」と呼びます。通称「砂金」です。

金鉱脈に近いほど結晶状になっていますが、下流に流されるに従い柔らかい金は丸みを帯びてきます。形状や純度による色の違いで、産出地の特徴が現れます。

熱水鉱床で結晶化

■地球の内部にはマグマが流れています。 これは地下で高温で溶融している造岩物質のことをいいます。 冷えて固形化したものを火成岩といいます。 地中深くで熱せられた地下水は超臨界状態で高温に達し 周囲の岩石と化学反応をおこすため、互いの成分が変化して 岩石の成分が熱水に溶け込みます。ここで金や銀のイオンが 溶け込みます。

| 中熱水金鉱床 | 浅熱水金鉱床 | |

| 熱水の温度 | 300~400℃ | 200~300℃ |

| 地中の深さ | 約3~5km | 地表面~約1km |

| 金粒の大きさ | 大きい | 小さい |

| 特 徴 | 金の純度が高い | 銀を多く含む |

■やがて熱水は岩盤の割れ目から上昇することで急激に冷え、減圧されると熱水中に溶け込んでいた金などの鉱物が沈殿して結晶化し熱水鉱脈ができます。

金を多く含んだ鉱床は金鉱石と呼ばれています。

山金

■熱水鉱床から採れる金のことを一般的に「山金」と呼ばれています。山金は金鉱石を粉砕し、特殊な技法を用いて金を取り出します。稀に金鉱石の脈中から金結晶が目に見えるものもあります。とても希少で美術品として取引きされます。

石英と金は同一場所で結晶になりやすく石英を母岩とした自然金がみられます。

結晶金

■金鉱床の脈から結晶金が採取される場合がありますが、これは非常に希少であり、美術品として取引されることが一般的です。

砂金の採取道具

■砂金は比重が大きいため、土砂の中で深く沈み、多くは川底の岩盤上で見つかります。この特性を活かし、多くの採取道具が生まれました。代表的なものとして「ゆり板」「ねこ(ねこだ)」「椀」(現代のパンニング皿)があります。

↑岩手県住田町民俗資料館にて

「ねこ」

川の淀みの場所や湾曲した内側で流れの緩やかな場所を探し、あらかじめ川底に沈めて固定する。集めた川砂をかねザルを通して上に流し砂金を採取する道具。ねこ流し法とも呼ばれます。かつては目の荒い道具でも砂金を採ることができ、大粒の砂金が多く見つかりました。

↑岩手県住田町民俗資料館にて

「かねザル」

ねこ等に流す前に大きな砂利を除去するためのザル。

↑岩手県住田町民俗資料館にて

「水めがね」

水中の岩盤上に転がっている砂金を見つけるための道具があります。川底を見ながら手で砂金を拾う方法や、杉ヤニを塗った突き棒で砂金をくっつけて拾う方法が伝統的に行われていました。現代の「メガネ堀り」として応用されています。

↑岩手県住田町民俗資料館にて

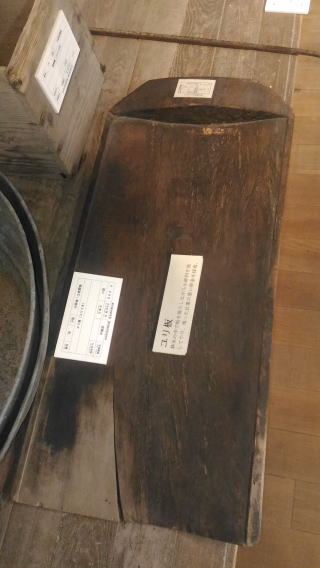

「ゆり板」

静水の中で板を揺らしながら砂利を洗い流し、残った砂金を採取する道具

比重が大きい性質を利用した採取方法を比重選鉱といいます。

↑写真は当店オリジナルカッチャ

「カッチャ」

川底の土砂を採取する道具

深い川底の土砂を採取するため柄は長いもので2メートルを超えるものもあった。

金鉱石の採掘・露頭掘り

■やがて人々は「金はどこからくるのか」と考え、川を遡上し、やがて山中で露出した金鉱脈を見つけました。ここで鉱脈を砕いて採取する露頭掘りをするようになります。

金鉱石の粉成(こなし)

1.砕きやすい大きさに金鉱石を割る。

2.熟練者によって金鉱石の良いものを選別する

3.金鉱石を焼いてもろくし、ツルハシや「かなめいし」を使って粉砕する

4.石を砕き、臼(うす)で粉にする

↑岩手県住田町民俗資料館にて

写真右上が上臼、左下が下臼。上臼に棒を取り付けて回し金鉱石をすり潰す

5.粉に水を混ぜて泥状にして「セリ板」に流す。

6.底に刻み込んだ溝に金粒が溜まる。※現代のスルースボックスである

7.水をためた大きな水槽「フネ」の中で「ユリ板」や「ゆり盆」を用いて不純物を洗い流し、金を採取する。※現代のパンニング皿である

↑岩手県住田町民俗資料館にて

「ゆり盆」

これも砂金の比重を利用して採取する道具

金を溶かす 灰吹(はいふき)

■自然金の中には鉄などの不純物が混ざっているため、これらを取り除き、純度を上げる作業を行う。

1.るつぼに松葉灰や骨灰を入れ、和紙と鉛で包んだ金粉を乗せる

2.木炭の上にるつぼを置いて、手ふいごで送風して高温にすると約1064℃で金は溶け始める

↑岩手県住田町民俗資料館にて

金を溶かす「るつぼ」

3.るつぼの中で溶けた金と鉛の合金の表面に空気を吹き付ける

4.鉛や不純物は酸化して灰の中に染み込み、上に金が残る

↑岩手県住田町のとある民家の庭先にて

「挽臼」

今でも岩手県住田町ではこのようにして庭先に利用されている。家の基礎石としても使われているから驚きである。

■現在は採取道具が近代化されていますが、基本的な方法は昔と変わりません。詳しくは当店ホームページをご覧ください。

なお、水銀を使ったアマルガム製法は、世界的に河川土壌を汚染する問題があるため、ここでは詳細な説明を省略しています。